「あ、」

ぷつりと指先に血がにじむ。呟いた声は休み時間の喧噪にかき消された。

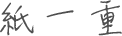

凶器は真新しい本の1ページだった。その薄くて白い紙は、時としてとても鋭利な刃物のように働き、私たちを驚かせる。

ポケットからハンカチを引っ張り出し、右手の人差し指の赤い液体をぬぐう。が、想像以上に傷が深いのか、なかなか血が止まらない。

本来ならこういうときは保健室に行くべきなのだろうが、刻一刻と始業時間が迫ってきている。

休み時間に本を読んで過ごすような私に、担当教師へのことづけを頼むような相手はこのクラスにいない。

どうしようか思案していると「貝原?」と名前を呼ばれた。

このクラスで私の名前を呼ぶ人なんて、滅多にいない。驚いて顔を上げると、前の席に座っている菊丸英二がこちらを振り向いていた。

「どったの貝原。」

声を上げたから気になったのだろうか。休み時間だから誰も自分のことなんて気にしていないと思っていたため、視線が泳ぐ。

私が何も言えずにいると、血がにじんでいるハンカチに気付いたのか、「それ、紙でやっちゃったの?」と問いかけてきた。

「だいじょーぶ?舐めようか?」

舐めようか!?

突然彼がそんなことを言うから、びっくりして、ますます血がとまらなくなったようなきがする。

慣れない相手と話すということもあり、しどろもどろになりながらも制止する。

「な、舐めるのはよくないと思う。バイキンとかいたら、うつっちゃうかも。菊丸に。」

「あ、ごめん、」

つい、家族にやってる癖で、と菊丸は頬をぽりぽりと掻く。

すると、「ちょっとまってて、」とつぶやいて彼は机の横に下げてある鞄を手に取った。ごそごそと中を漁り、中身を順番に自らの机の上に並べて行く。ヘアワックス、歯磨きセット、トランプ、音楽プレイヤー…そして最後にティッシュペーパー。

「ごめん、ばんそこ今日は持ってきてないみたい。」

「いや、全然、そんな、大丈夫だから。」

「応急処置っぽいことしかできないなー。ってかこれ、パチンコ屋の前で配ってたやつだから、あんまり良いティッシュじゃないし。」

そういいながらも、彼は私の手をとり、くるくるとティッシュペーパーを巻き付けた。

「ほい、完成。」

そう言ってニッと笑って「あとでちゃんと、消毒しに保健室行ってね、」と私の手を離し前を向く。すでに次の授業の担当教師が教壇に立っていた。

始業の号令を終え、着席し、丁寧に指に巻かれたティッシュペーパーをまじまじと眺める。これも薄くて白い紙なはずなのに、なんてやわらかいんだろう。

そしてとても熱い。